| 写真 | 俳

句 | 説 明 | 撮影

箇所 |

|---|

|

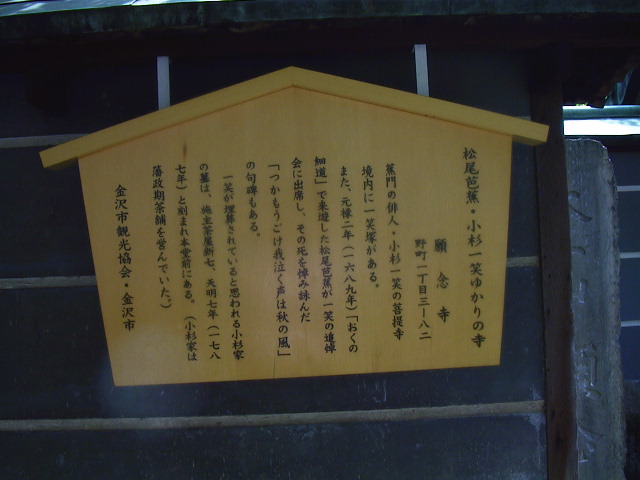

塚も動け我泣く声は秋の風 |

芭蕉が金沢で是非会いたかった人に一笑(いっしょう)がいた。一年前

にこの世を去ったと聞き、その追善に赴いた折、秋風に吹かれている塚よ、

私の深い哀悼の気持ちを汲み取り、この気持に木霊して塚も動いてほしいと

うたった。 |

石川県金沢市野町一丁目 願念寺 |

|

秋涼し手毎にむけや瓜茄子 |

一笑の追善 ひんやりと涼しい風が吹いてくる。このもぎたての

瓜や茄子をめいめいに皮でもむいて気楽にご馳走になろう。と歌われているが

当時、瓜や茄子は供養に使われたらしく、今でも金沢では盂蘭盆

(うらぼん)の墓に供えられると聞く。 |

石川県金沢市野町一丁目 願念寺 |

|

あかあかと日は難面もあきの風 |

日があかあかと照っているが実はもう秋なのだ。さわやかな風が

吹いている。当初、芭蕉はあきの山と詠んだ時、北枝が「山」ではなく「風」

だと言ったのを聞いて、さればこそ金城に北枝(ほくし)ありと賞賛した。

石碑は成学寺境内、犀川畔と兼六園内にある。これが金沢での最後の句となる。 |

石川県金沢市 兼六園 |

|

しほらしき名や小松吹萩すすき |

一笑の追善 小松とは、何とかわいらし名前であろう。地名も同じ

小松の野に吹き渡る秋風に萩や薄もやさしく揺れ、ひとしを風情が

ある。 |

石川県小松市寺町 建聖寺 |

|

むざんやな甲の下乃きりぎりす |

斎藤別当真盛(さねもり)が白髪を染めこの兜をかぶって戦ったが討たれた。

その兜の下で哀れにもキリギリス(今のコオロギ)が鳴いている。義仲は、二歳

(駒王丸)の時、実盛の計らいで命拾いをしている。実盛は、それが今、皮肉にも

義仲の家来に殺されるのだ。その義仲も上洛し、征夷大将軍となったが後白河法皇

の御所を焼討ちし乱暴をはたらいたかどで、従兄弟の頼朝に征伐され近江で

敗死する。 |

石川県小松市上本折町 多太神社 |

|

石山の石より白し秋の風 |

那谷寺詣、那谷寺の石は、近江の石山寺の石山よりも白いと言われて

いるが、今吹いている秋風は那谷寺の石山よりも白(秋の風を白と言う)

く感じられる。 |

石川県小松市那谷町 那谷寺 |

|

山中や菊はたおらぬ湯の匂 |

貞室 この山中の湯に浴しておれば、あの菊慈童(太平記 皇帝の御枕を

踏み越え、周よりここに召使わされた童子が妙文を菊の葉に書き写し、葉の露

が滴り落ちそれが不老不死の薬となった故事)のように菊を手折る

必要はない。あたりは霊効のある湯の香りで満ちみちているのだから。 |

石川県山中町 鶴仙渓 |

|

今日よりや書付消さん笠の露 |

旅の門出に当たって笠の裏に「同行二人」と書いていたが今日からは

一人旅、笠に置いた露でその書付を消さなければならないな。「乾坤無住、同行

二人」天地との間に住む家が無い、即ち出家の意味。 |

石川県山中町 曽良との別れ あやとり橋(こうろぎ橋の下流) |

|

庭掃て出ばや寺に散柳 |

禅道 当時、禅寺に一宿したものは、寝所や庭を掃除して出るのが礼儀で

あった。 |

石川県加賀市大聖寺 全昌寺 |